| 商品 No. KA-0732 | |

|---|---|

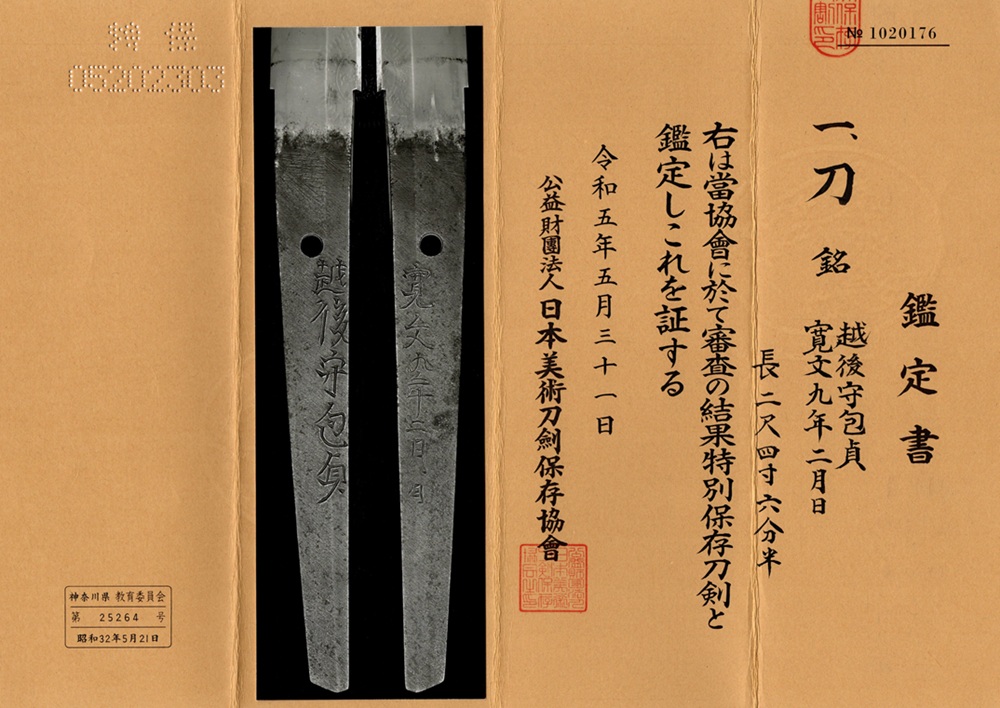

| 銘 |

表: 越後守包貞 裏: 寛文九年二月日 |

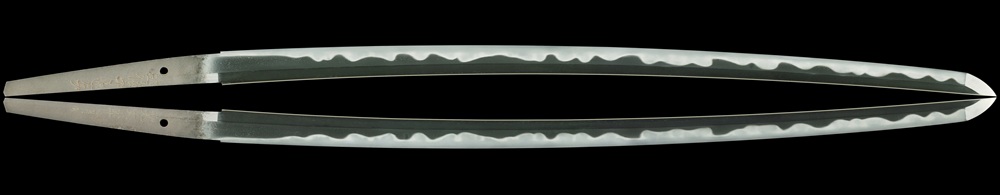

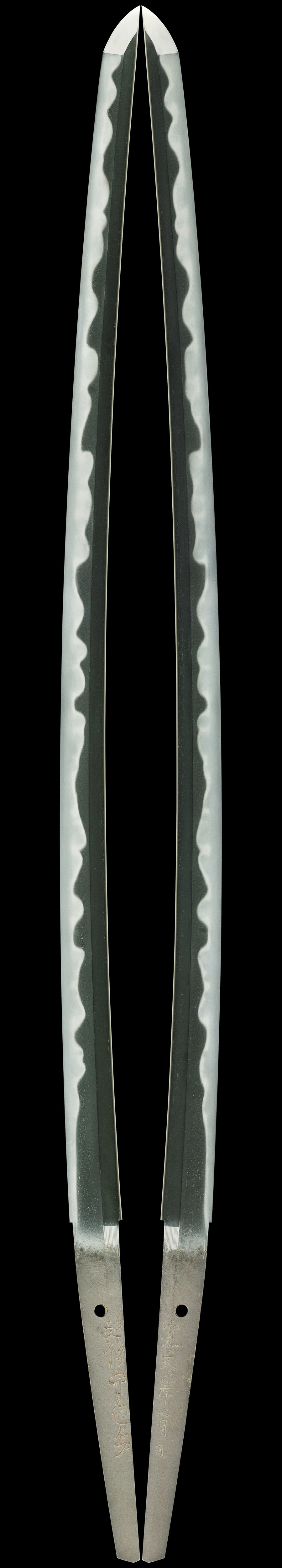

| 姿 | 平造り庵棟、中切先 反りを抑え二尺四寸六分半の均整が取れた姿 |

| 国 | 摂津国 |

| 時代 | 江戸前期(1669年) |

| 刃長 |

2尺 4寸 7分 2厘 74.9 cm |

| 反り |

4分 0厘 1.2 cm |

| 元幅 |

1寸 0分 5厘 3.2 cm |

| 先幅 |

6分 8厘 2.1 cm |

| 棟重 |

2分 3厘 0.7 cm |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣 |

| 交付日 | 令和05年05月31日 |

| 都道府県 | 奈良県 |

| 交付日 | 昭和32年05月21日 |

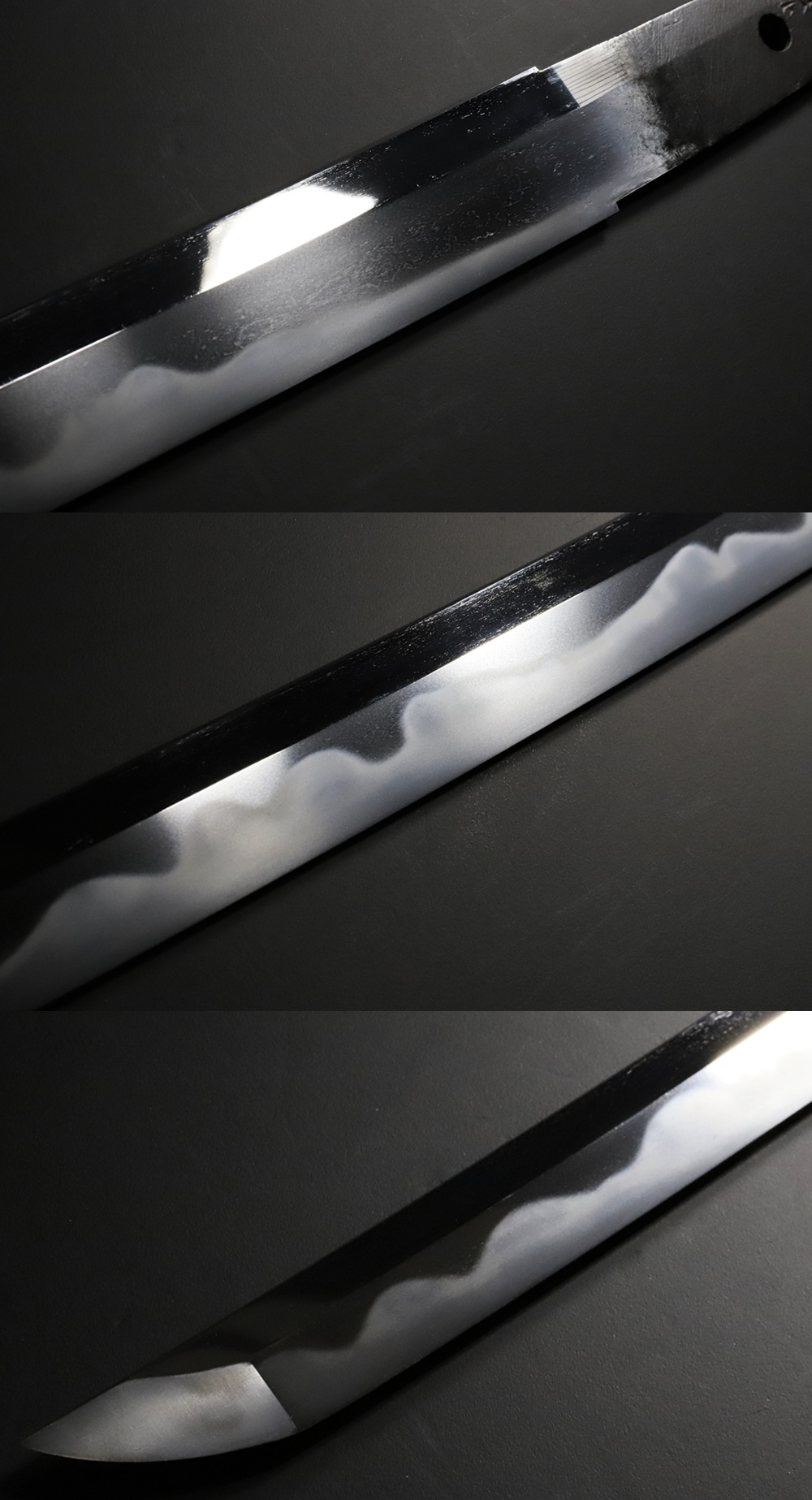

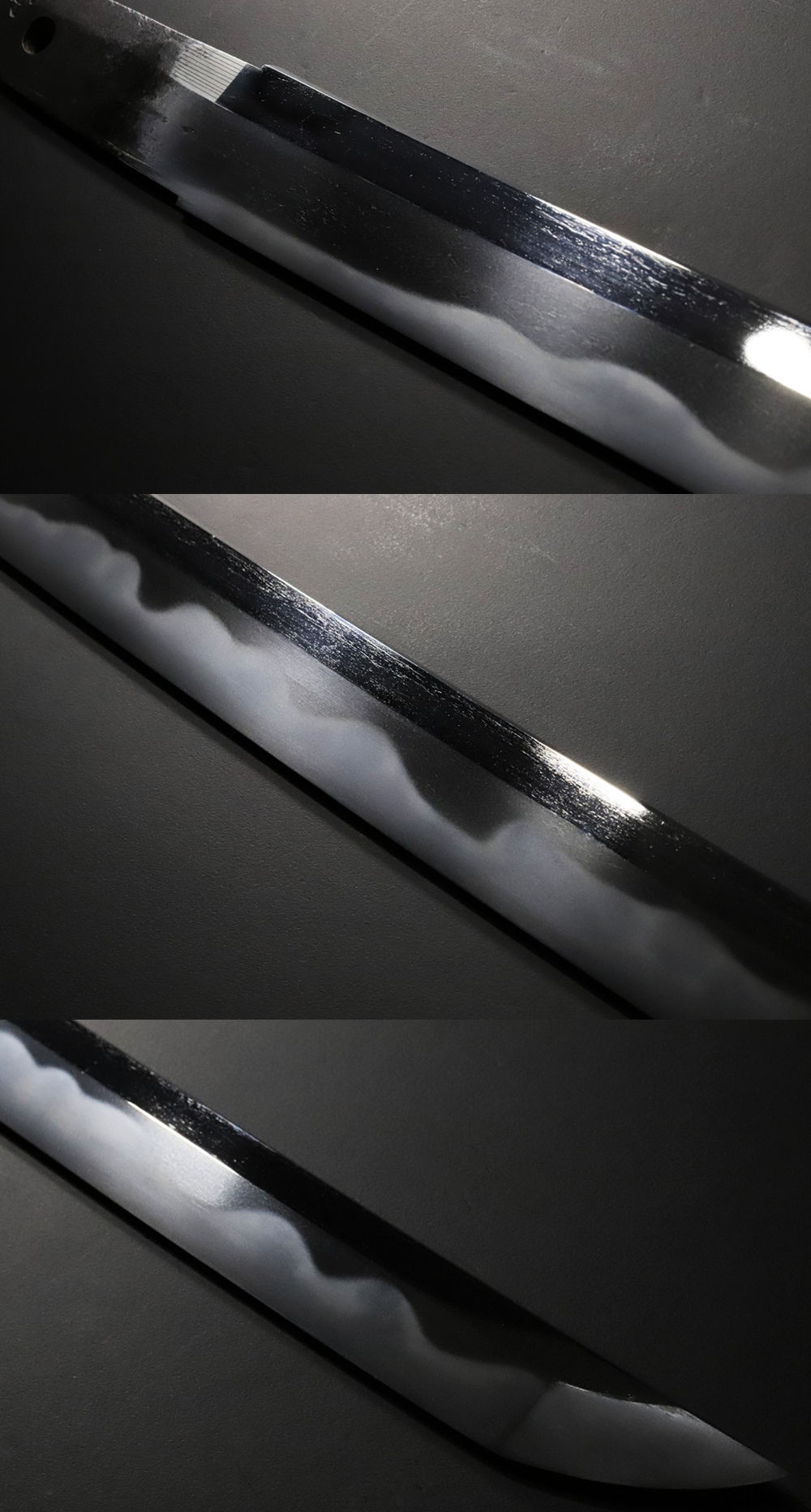

| 鍛 | 小板目肌よく詰み 地沸厚く付き 地景よく入る |

| 刃文 | 直焼出し伴う大互の目乱れ、匂口冴えて 矢筈刃風の刃文交じり濤乱風となり 匂深く 小沸厚く付き 飛焼き状の玉をみる |

| 帽子 | 深く一枚風 |

| 茎 | 生ぶ、化粧付き筋違鑢 浅い入山形 |

| 目くぎ孔 | 1 |

| 鎺 | 素銅地銀着せ庄内風刻み鎺 |

| 外装 | 拵付 |

| 拵 | 黒呂磯草塗鞘打刀拵 |

| 拵全長 |

3尺 5寸 8分 1厘 108.5 cm |

| 柄全長 |

9寸 3分 4厘 28.3 cm |

| 鐔 | 芒に蟷螂図 |

| 目貫 | 群馬図 |

| 縁頭 | 波濤鯱図、銘:直孝作 |

| その他 | 白鮫皮着せ黒糸捻り巻柄、狸図鉄鐺 |

| 価格 | 3,500,000円 購入 |

| 二代包貞は初代越後守包貞に学び、その跡目を継ぎ、初め越後守包貞を名乗っていたが、初代の実子が成人すると、越後守包貞の名を譲り、自らは坂倉権之進照包と銘した(延宝八年1680)。作風は助廣に倣った濤乱や互の目乱れなど多いが、稀に大湾れや直刃の作も見られ、そのいずれの作柄でも、匂が深く沸のよく付いた、匂口が明るい出来となる。本作は均整が取れた2尺4寸6分半の長寸。鍛が精良で優れ、二代包貞の得意とした濤乱風の大互の目乱れ。匂口が明るく冴えて焼刃に矢筈風の刃や、片山乱れと称する同工独特の刃形が見られ、飛焼き状の玉を焼く。二代越後守包貞の優品である。寛文九年(1669)の年紀貴重。上等な黒呂磯草塗鞘打刀拵が付されている。2024年特別保存刀剣審査合格。 |