| 商品 No. KA-0733 | |

|---|---|

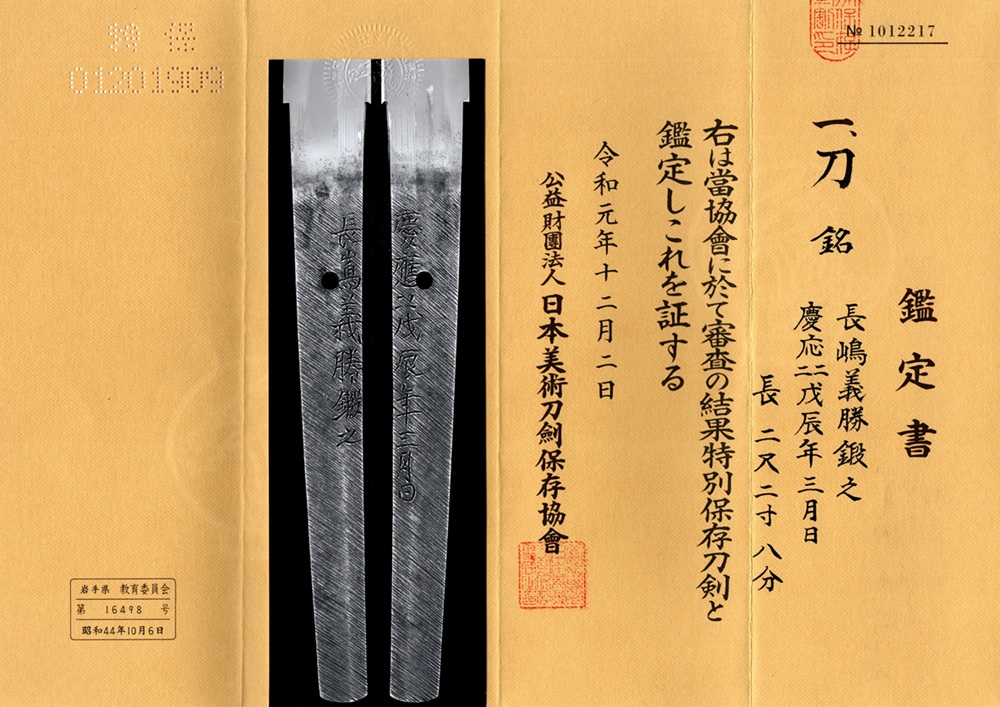

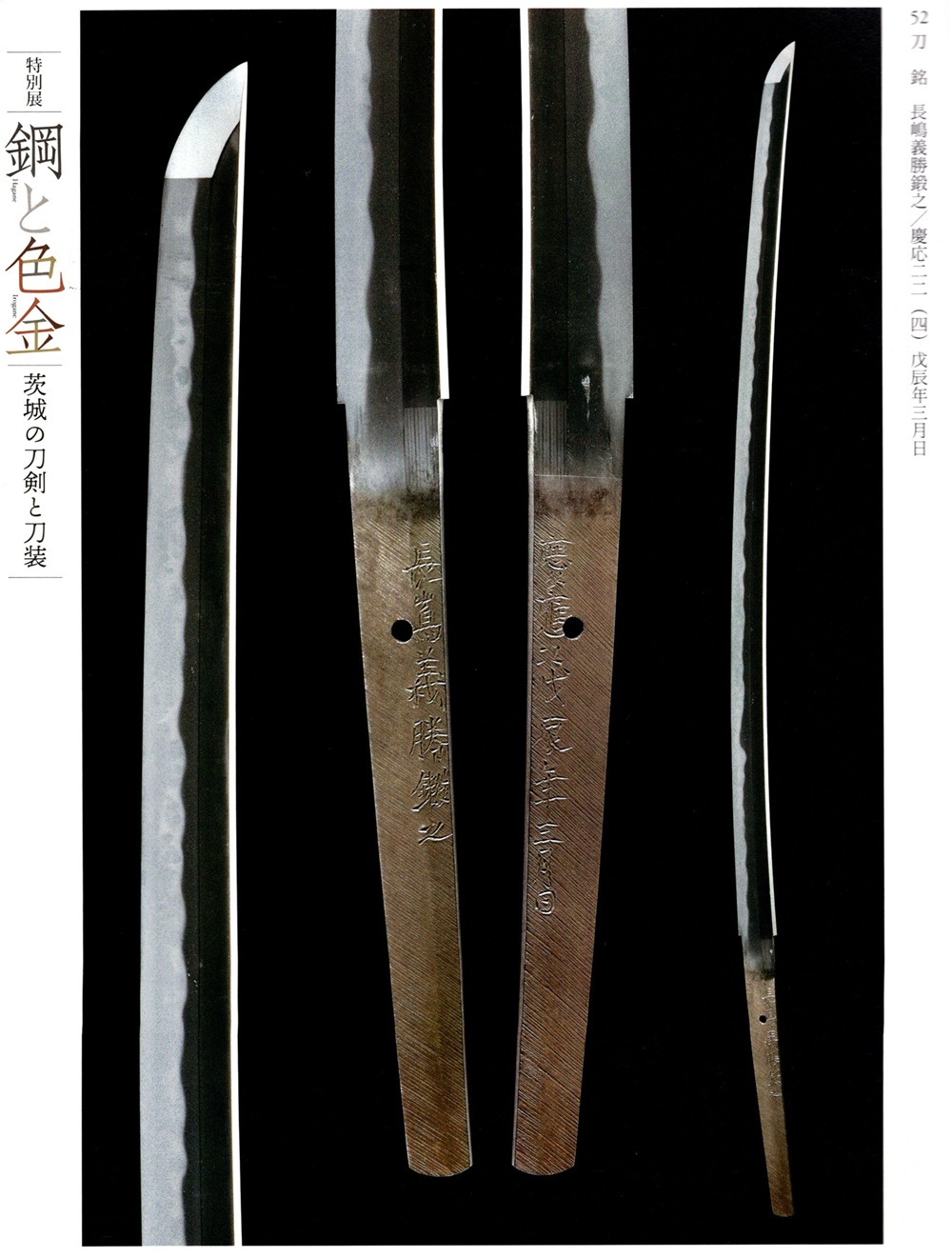

| 銘 |

表: 長嶌義勝鍛之 裏: 慶應二二戊辰年三月日 |

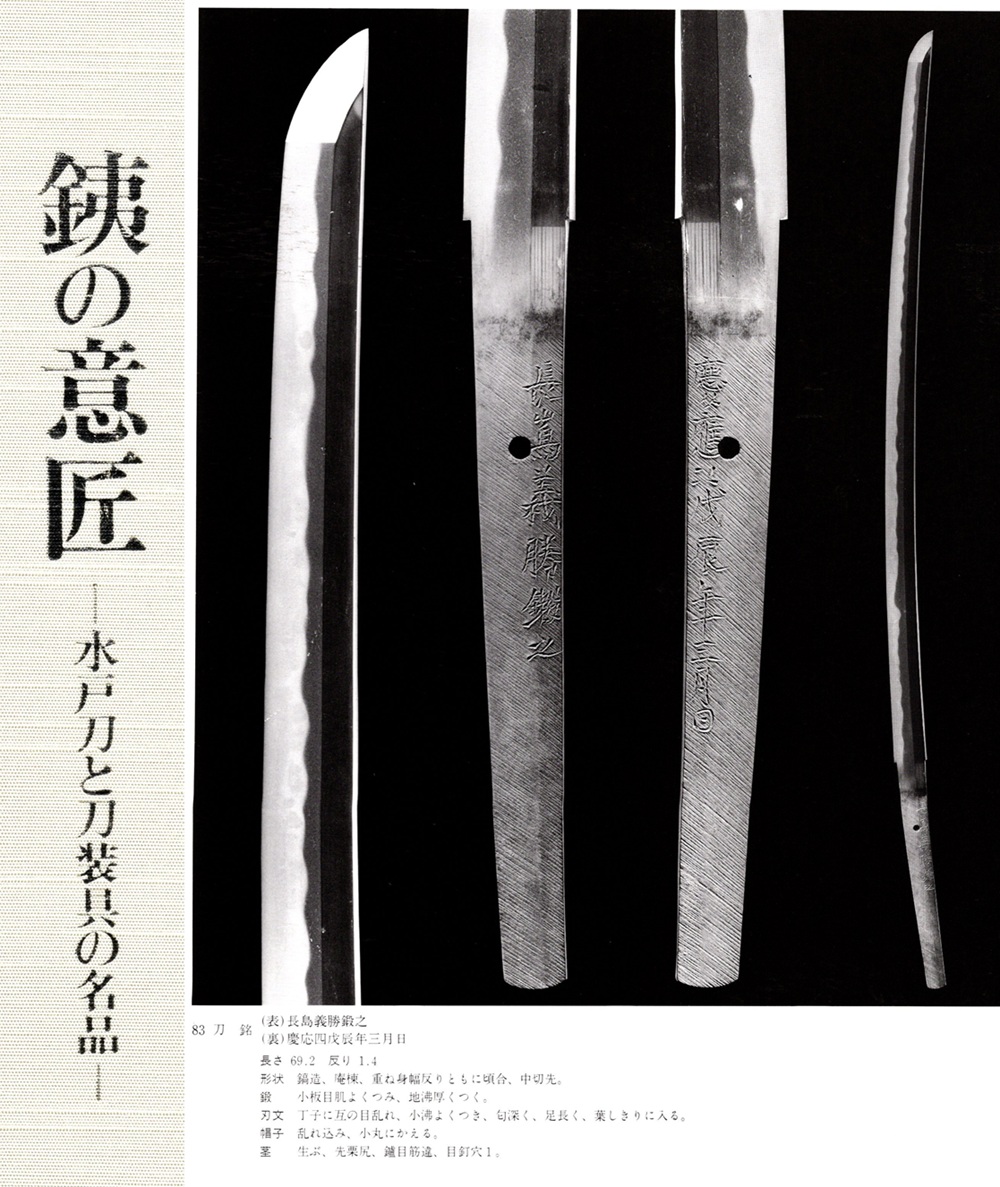

| 姿 | 鎬造り庵棟、中切先 身幅広く重ね厚く健全な姿 |

| 国 | 常陸国水戸 |

| 時代 | 幕末期(1868年) |

| 刃長 |

2尺 2寸 9分 0厘 69.4 cm |

| 反り |

5分 3厘 1.6 cm |

| 元幅 |

1寸 0分 5厘 3.2 cm |

| 先幅 |

7分 6厘 2.3 cm |

| 棟重 |

2分 7厘 0.8 cm |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣 |

| 交付日 | 令和元年12月02日 |

| 都道府県 | 岩手県 |

| 交付日 | 昭和41年10月06日 |

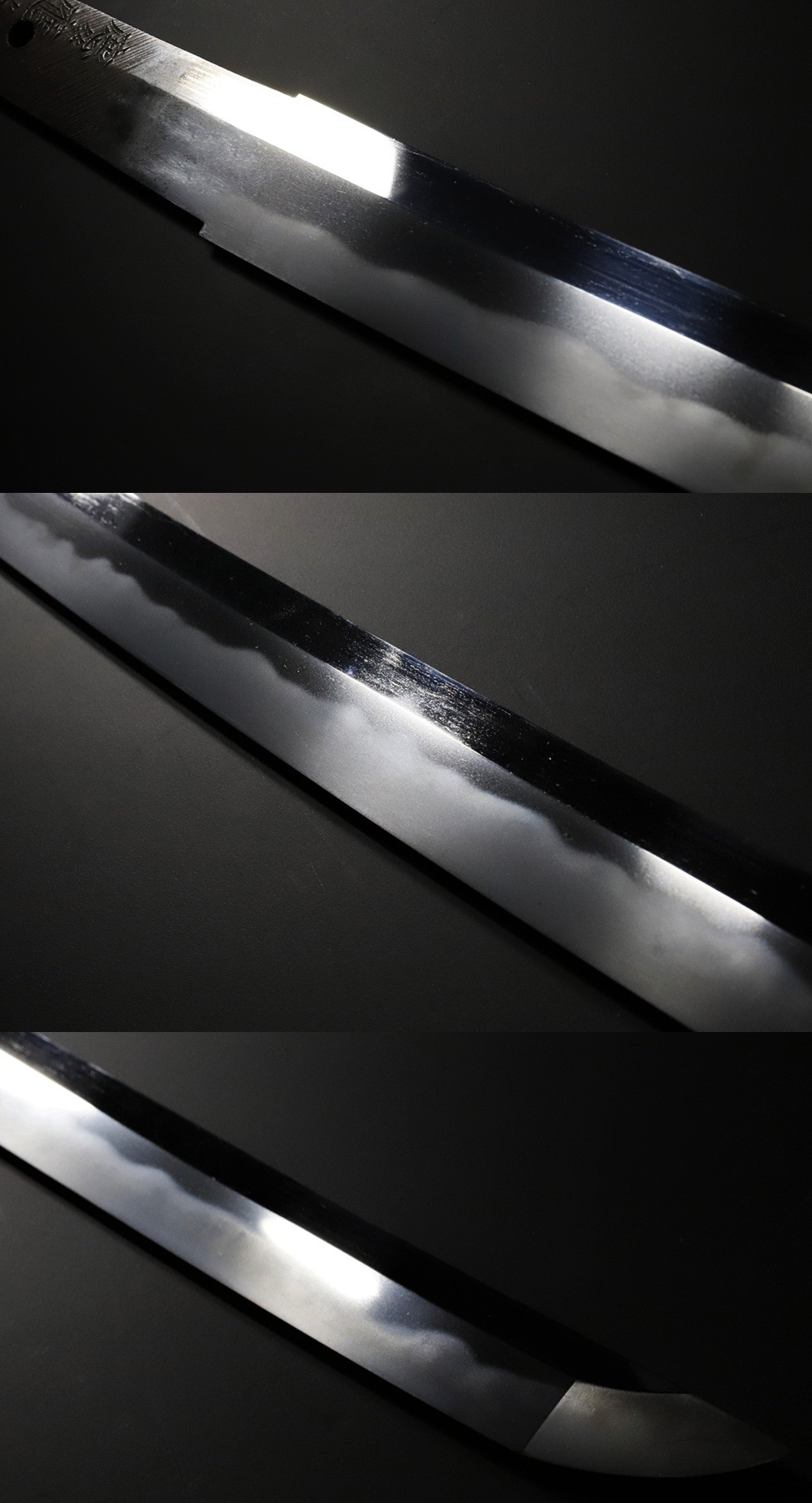

| 鍛 | 小板目肌よく詰み地沸付く |

| 刃文 | 焼の高い丁子交じり互の目乱れ、小沸よく付き匂口深く、足入り葉しきりに入る |

| 帽子 | 乱れ込み小丸に返る |

| 茎 | 生ぶ、筋違鑢 浅い栗尻 |

| 目くぎ孔 | 1 |

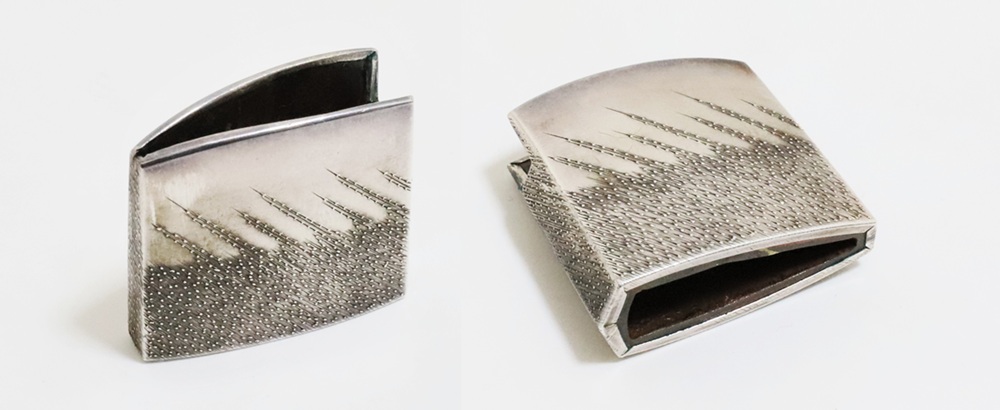

| 鎺 | 素銅地銀着せ腰祐乗鑢鎺 |

| 価格 | 1,200,000円 購入 |

| 長島義勝は勝村徳勝門人。正勝、長勝らと共に師徳勝の鍛刀協力者として活動した。本作は、小板目よく詰んだ地鉄に焼高く丁子交じりの互の目乱れ刃文で華やか。刃文には小沸よく付いて匂口深く足入り葉頻りに入る。また茎の鑢目太く、師徳勝が秘伝書を授けられたという細川正義の作風・茎仕立てであることから、本刀工の義勝は大師匠である細川正義の影響を受けていたであろう。地刃共に健全。本作は「銕の意匠-水戸刀と刀装具の名品-」・「鋼と色金-茨城の刀剣と刀装-」所載。2019年特別保存刀剣審査合格。 |