| 商品 No. KA-0756 | |

|---|---|

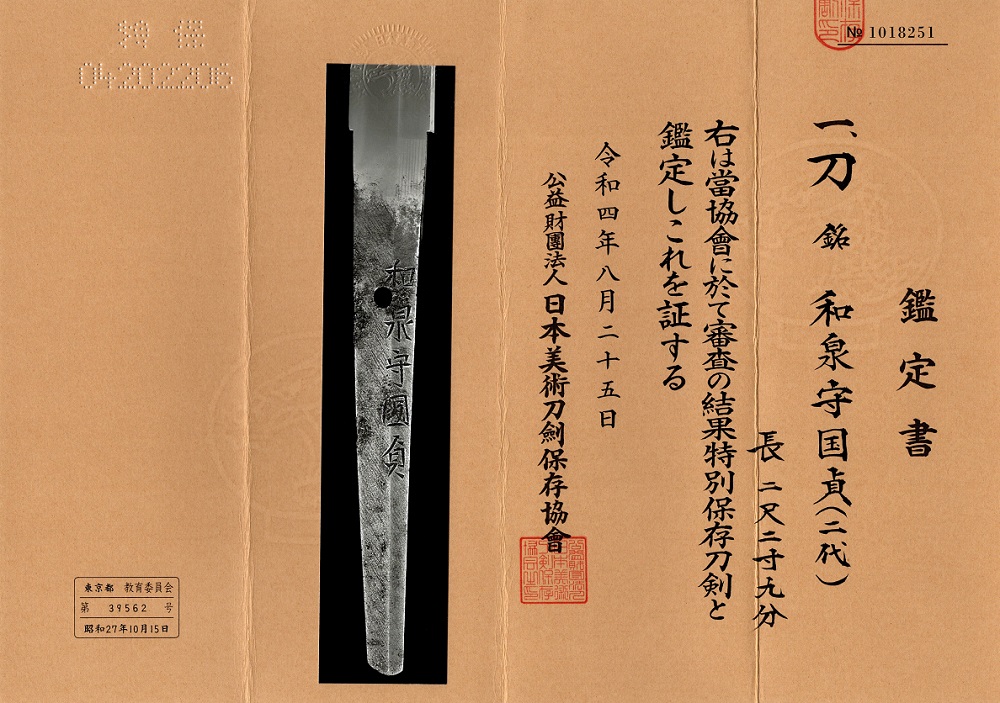

| 銘 |

表: 和泉守国貞(二代 井上真改同人) 裏: -- |

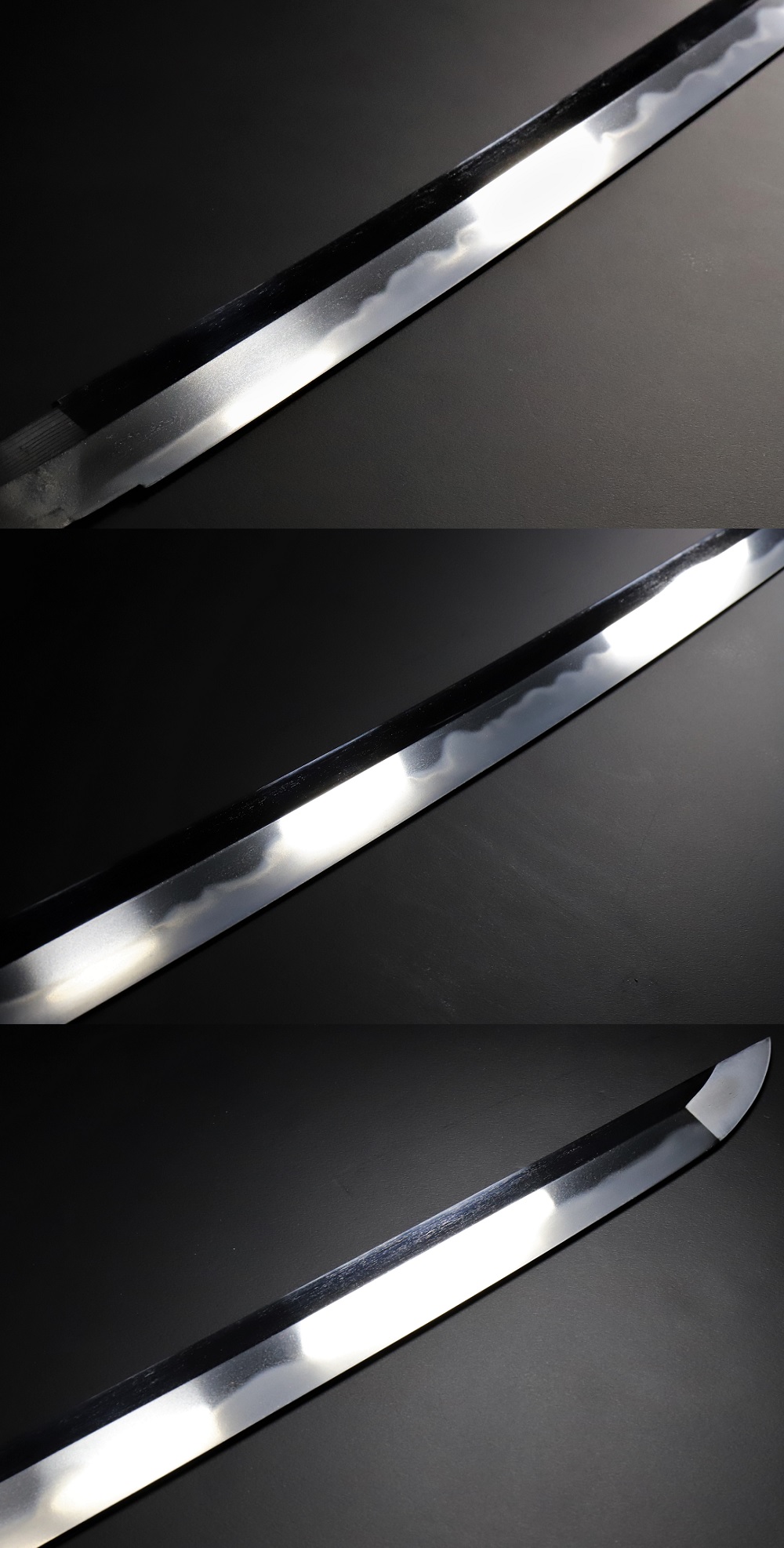

| 姿 | 鎬造り庵棟、中切先 バランス良い洗練味ある姿 |

| 国 | 摂津国 |

| 時代 | 江戸時代初期(万治頃) |

| 刃長 |

2尺 2寸 9分 0厘 69.4 cm |

| 反り |

4分 0厘 1.2 cm |

| 元幅 |

1寸 0分 1厘 3.1 cm |

| 先幅 |

6分 6厘 2 cm |

| 棟重 |

1分 8厘 0.6 cm |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣 |

| 交付日 | 令和04年08月25日 |

| 都道府県 | 東京都 |

| 交付日 | 昭和27年10月15日 |

| 鍛 | 小板目杢交じり地沸付き潤い漂う |

| 刃文 | 焼き出しを伴ない浅い湾れに抑揚変化ある互の目、小互の目、丁子、尖りごころの刃を交え小沸付いて冴える |

| 帽子 | 横手を焼き込み良く沸付いて小丸に返る |

| 茎 | 生ぶ、勝手下がり鑢 浅い栗尻 |

| 目くぎ孔 | 1 |

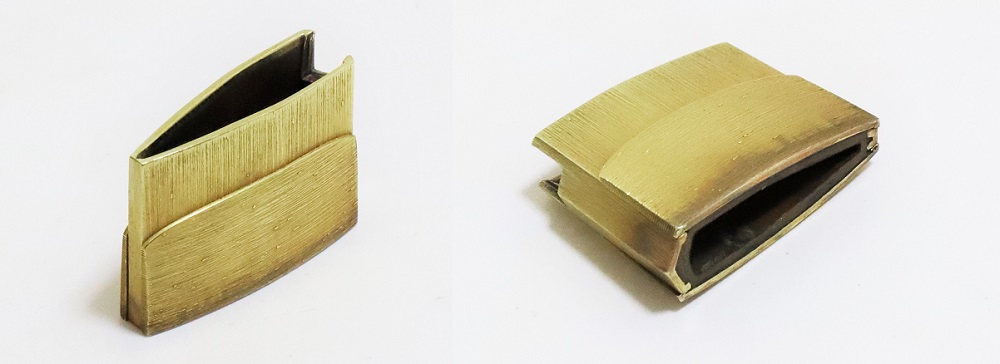

| 鎺 | 素銅地金着総鑢二重鎺 |

| 価格 | 売却済 |

| 本作は「和泉守国貞」(二代)と特別保存刀剣鑑定書にあるように井上真改。銘字は鏨が強く鮮明で、「泉」の第三画の縦棒が角がかる点や「守」の第二画が真直ぐ下に刻される特徴からわかる。老いた初代に代わって真改が鍛えたいわゆる真改国貞の刀。井上真改は寛永八年(1631)初代和泉守国貞(親国貞)の次男として生まれ、初銘を父と同じく国貞と切り慶安三年(1650)21歳頃には父の代作代銘を盛んにおこなった。父没年の承応元年(1652)和泉守を受領。寛文十二年(1672)八月より真改に改める。天和二年(1682)急逝53歳。助廣とともに大阪新刀の双璧とされる最上作・大業物刀工。本作は、刀工辞典新刀編所載の萬治年間(1658-1661)と記載された「和泉守國貞」に銘が酷似する同工30歳頃の作。才気溢れる真改国貞の優作。寒山先生の鞘書ある古鞘付き。 |