| 商品 No. TAN-0365 | |

|---|---|

| 銘 |

表: 水戸住正勝作 裏: 昭和十三年四月日 |

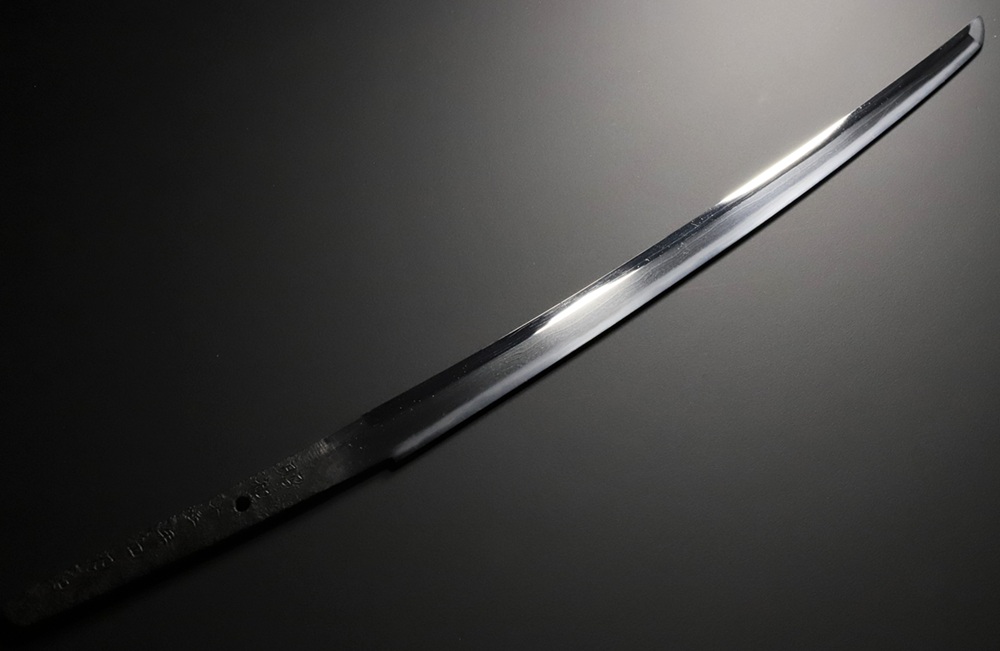

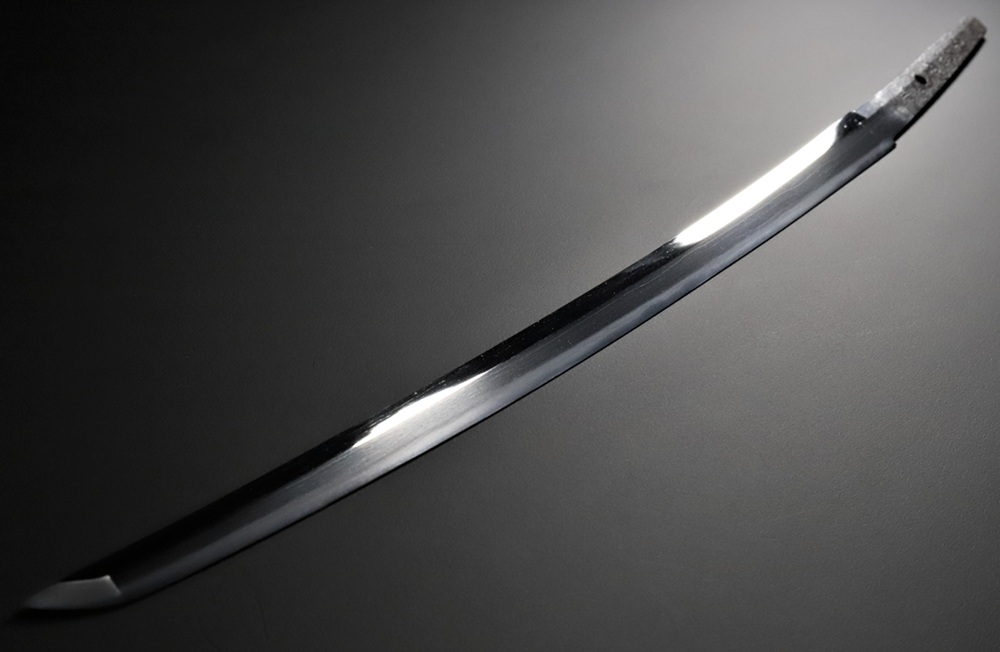

| 姿 | 鎬造り庵棟、祝差し |

| 国 | 茨城県水戸 |

| 時代 | 昭和(1938年) |

| 刃長 |

9寸 3分 4厘 28.3 cm |

| 反り |

1分 7厘 0.5 cm |

| 元幅 |

5分 3厘 1.6 cm |

| 先幅 |

3分 0厘 0.9 cm |

| 棟重 |

1分 3厘 0.4 cm |

| 都道府県 | 茨城県 |

| 交付日 | 昭和41年04月15日 |

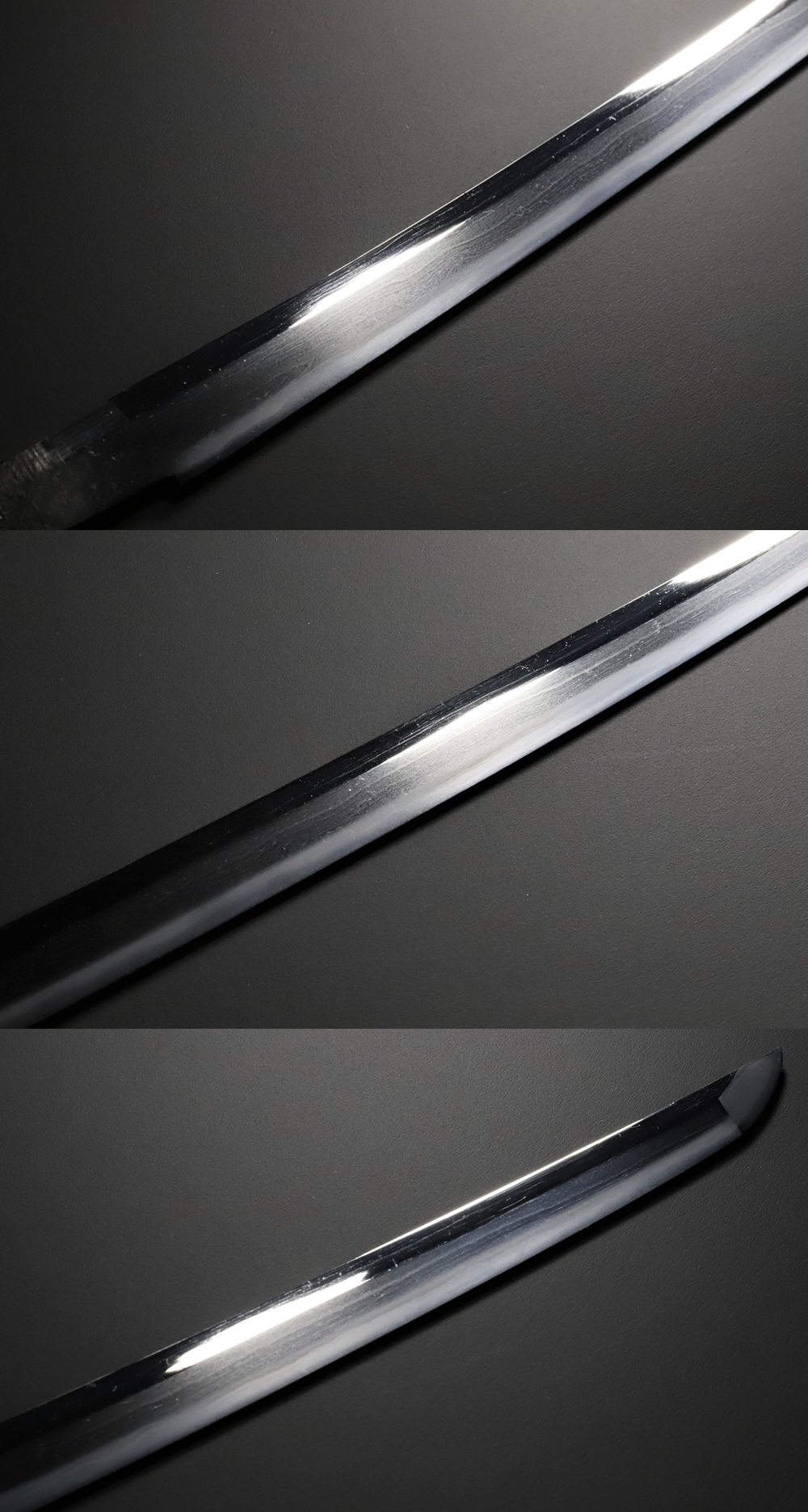

| 鍛 | 柾目肌 |

| 刃文 | 直調小互の目を交える |

| 帽子 | 直焼詰め |

| 茎 | 生ぶ、化粧付き筋違鑢 栗尻 |

| 目くぎ孔 | 1 |

| 鎺 | 銀無垢 |

| 外装 | 拵付 |

| 拵 | 黒漆丸に三つ葵紋金高蒔絵散鞘合口拵 |

| 拵全長 |

1尺 4寸 2分 9厘 43.3 cm |

| 柄全長 |

3寸 8分 6厘 11.7 cm |

| 価格 | 300,000円 購入 |

| 本作は勝村正勝二代。初代正勝は十歳で勝村徳勝に入門。十六歳で師の徳勝と共に江戸に上り、細川正義、ついで固山宗次、さらに石堂是一に学ぶ。師徳勝の次女婿となり勝村姓に改め、明治二年(1869)水戸藩工となる。大正三年(1914)没。二代正勝は初代正勝の子。明治14年(1881)水戸に生まれ、水戸で鍛刀する。作風は家伝の大和伝柾目鍛えに直刃、小互の目を焼く。陸軍受命刀工。昭和22年(1947)没。本作は祝差し。「祝差し」は五歳になった武家の男児が、七五三の祝いに差す刀。「稚児差し」ともいう。刀身や拵を縮小したもので、定紋や縁起のいい図を外装にあらわす。鎺は銀無垢で水戸金工の北川北仙(二代目)在銘。得難い作。 |